こんにちは、あっくんです!

今回は南アルプス南部・笊ヶ岳(ざるがたけ)の登山レポートをお届けします。

笊ヶ岳は日本二百名山であり、山梨百名山のひとつ。その中でも「四天王」と呼ばれる最難関クラスの山のひとつです。

山梨百名山・四天王

- 鶏冠山(とさかやま)

- 鋸岳(のこぎりだけ)

- 笹山(ささやま)

- 笊ヶ岳(ざるがたけ)

山梨百名山・四天王のグレーディングは、技術的難易度D以上・体力度4以上となっています。

(山のグレーディングの詳細はこちらでご覧いただけます)

つまり一言でいえば、笊ヶ岳は「とにかくしんどい山」。

実際に登った人の多くが「一度登れば十分、二度は行きたくない」と口を揃えて言います。

理由はシンプル。

- 標準コースタイムは16時間半

- 水場は序盤に1ヶ所のみ。山小屋なし。

- 稜線に上がるまで展望ほぼゼロ

もはや修行のような山であり、ピークハント目的でなければ足を運ぶ人は少ないでしょう。

そんな孤高の山「笊ヶ岳」に、今回1泊2日のテント泊で挑んできました。

次に登る方の参考になるよう、できるだけ詳しくお伝えします。少々長文になりますが、最後まで読んでいただければ笊ヶ岳のイメージが掴めるはずです。

この記事を読み終えるころには、「よし、行ってみよう!」と週末の登山計画を立て、パッキングを始めているかもしれません。笑

ぜひ最後までお付き合いください!

アクセス・登山口情報

笊ヶ岳登山には、山梨県側から登るルートと静岡県側からのルートの2通りがあります。

静岡側の登山口は椹島。標準コースタイムは13時間です。しかし椹島へはマイカー規制があるため、畑薙ダムから季節運行のバスを使う必要があります(バス利用は東海フォレストが管理する山小屋泊が条件)。

一方、今回登ったのは山梨県側からのルートで、登山口は山梨県早川町の老平。標準コースタイムは16時間半です。自宅からの距離が近いのと、「山梨百名山は山梨から登りたい!」が理由です。

中部横断道・中富IC、下部温泉早川IC ー 国道52号 ー 県道37号(南アルプス街道)

奈良田方面へ向かい、早川町役場を過ぎた先の県道810号線(雨畑大島線)方面へ左折。

雨畑湖畔を進み、ヴィラ雨畑の手前にある「老平入口」を看板通りに右折。道なりに進んだ先にあるY字路の左側が駐車場。笊ヶ岳登山地図の看板があります。

老平駐車場

・🅿️駐車台数:5台

・駐車料金:無料

・トイレなし

・登山口まで徒歩3分

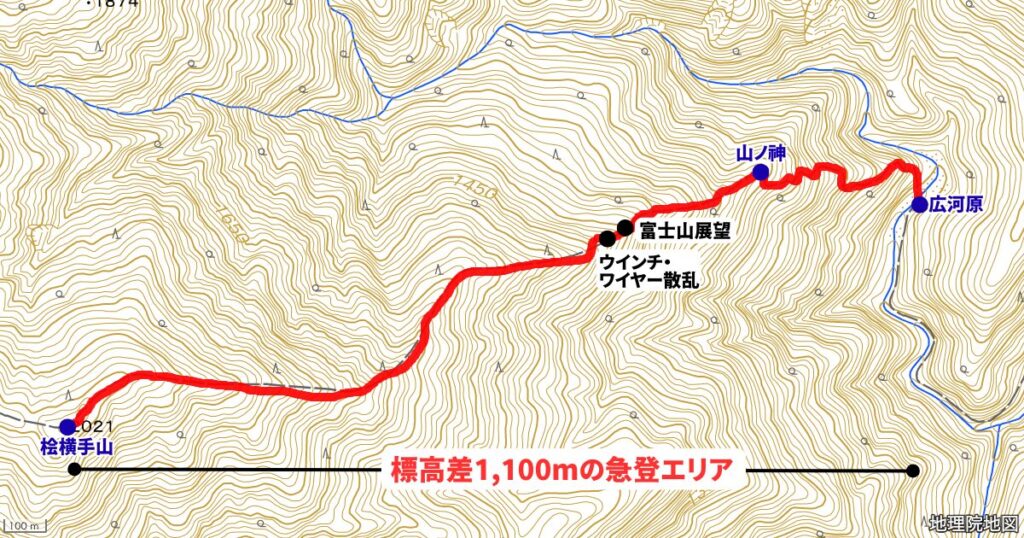

登山ルート

計画では布引山でテント泊の予定でしたが、想像以上の疲労でひとつ手前の桧横手山で泊まることにしました。結果的には、これが大正解。桧横手山〜布引山の約2時間を14kgの荷物を背負っていくのは、体力的に無理でしたし、2日目に空身で笊ヶ岳に行くことができたのは大きなメリットです。

活動時間 18時間03分 距離 20.7km のぼり2,802m/くだり2,805m

DAY1:老平登山口 → 広河原 → 山ノ神 → 桧横手山(テント泊)

6時間35分(休憩1時間33分) 距離 6.9km のぼり1,705m/くだり175m

DAY2:桧横手山 → 布引山 → 笊ヶ岳(2,629m) → 布引山 → 桧横手山(テント撤収) → 山ノ神 → 広河原 → 老平登山口

11時間28分(休憩2時間8分) 距離 13.7km のぼり1,096m/くだり2,629m

登山日記|【DAY1】老平登山口〜桧横手山

老平登山口〜広河原(コースタイム2:10→実際のタイム 1:35 )

今回は会社の同僚Tさんと2名で、山梨百名山の難関である笊ヶ岳に挑戦しました。

同僚の車で午前6時40分ごろ老平駐車場に到着。すでに車は3台停まっていて、3組が先に出発していました。

私のザックとポーチの総重量は14.5kg。Tさんはなんと18kgも背負っていて、さすがにびっくりしました。通常の1泊2日テント泊よりも重く、以前歩いた北アルプス・五色ヶ原縦走のとき(2泊3日)でも12.5kgだったので、それを超える重量です。

これには理由があり、笊ヶ岳は広河原以外に水場がないため、持っていく水だけでも4L。同僚も同じくらいの水を持ち、さらに広河原で1Lチャージする予定にしていました。

6時50分、いよいよ登山スタート。

登山口から15分ほどは平坦な道が続き、やがて現れるのがトンネル。

笊ヶ岳の登山記事でもよく目にする場所で、数年前落石が起きてセメントで固められたそうです。周囲の岩と明らかに違うので、不気味さを感じます。

その後、約1時間で吊り橋に到着。

橋は揺れるので一人ずつ渡ります。下を見るとかなりの高さ。思った以上に揺れるうえ、踏み板は人ひとり分の幅しかなく、緊張感をもって渡りました。

吊り橋を渡ると、次に待っていたのは崩落地。鉄橋が壊れたところのようで、はしごがかけられており、足元も悪いので慎重に進みます。

はしごを登り切って安全なところに出たら、思わずホッとしました。

さらに崩落地のトラバースが登場。高さを保ちながら慎重に歩けば通過できましたが、難しい場合は一度下ってロープを頼りにいく手もあります。

極めつけは「ひしゃげた鉄橋」。橋が右に傾いて落ちかかっており、右側に足を滑らせたら下は深い谷で滑落すれば命取り。左側の橋桁に両足をのせ、カニ歩きすれば渡れます。

まるで登山というよりアトラクションの連続のようで、気が抜けませんでした。

そして広河原に着くと、最後に待っていたのが問題の渡渉。前日の雨で水量はやや多めで流れも急。ピンクテープを参考に渡れそうなところを慎重に確認し、Tさんは石を伝ってぴょんぴょん飛んで渡れました。

私はTさんに手を引っ張ってもらってなんとかクリア。

後で聞いたところ、先発していたソロ登山者は、石を飛んで転倒するリスクを避け、膝まで水に浸かって渡ったそう。転倒は命取りになりかねません。特にソロの場合は助けを呼ぶことも難しいですからね。

無事に渡渉を終えたところで休憩。ここで1Lの水を補給しましたが、なんとここが最後の水場。まだ水をほとんど消費していない段階でのチャージとなりました。

休憩を含めてここまで約2時間。コースタイム通りに進めており、ひとまず順調な滑り出しとなりました。

広河原〜桧横手山(コースタイム3:40→実際のタイム 3:50 )

広河原で渡渉と休憩を終え、いよいよ笊ヶ岳登山の本格スタートです。ここからがまさに「序章から本編へ」切り替わる感覚でした。

山ノ神まではひたすら九十九折りの急登。地図の等高線を見れば分かるように、ギュッと詰まったラインが「しんどさ」を物語っています。一つ曲がるたびに『まだ続くのか…』と心が折れそうになりました。

汗でTシャツはびしょ濡れ、ズボンまで湿ってスマホのレンズも曇り気味。写真を撮るのもひと苦労でした。

ようやく山ノ神に到着。ここは比較的平坦で休憩にはちょうどいい場所です。

おにぎりで昼ごはん級の大休憩をとりながら、同僚Tさんと今後の作戦会議。

予定では布引山テント泊でしたが、ひとつ手前の桧横手山に変更しようと提案すると、即答で「賛成!」。そりゃそうですよね、山ノ神から布引山まではさらに4時間。とても歩ける気がしませんでした。笑

山ノ神を出発しても、急登は容赦なく続きます。基本的に樹林帯で展望はなし。ただ、木々の間から富士山の裾野がちらっと見えた瞬間は気が紛れて救われました。

途中、登山記事でよく見る「ウインチとワイヤーの残骸」も登場。サビだらけの鉄塊と転がるワイヤーが無造作に残されていて、不思議な光景でした。写真で見た光景に「ああ、ここか!」と少しテンションが上がります。

とはいえ、10歩歩いては止まり、また数歩進んでは止まる。汗は止まらず、水もぐびぐび。とにかくキツい区間でした。

山ノ神から約2時間、ついに桧横手山に到着!「今日はもう歩かなくていい」と思えた瞬間、心からホッとしました。

テント場は2張りがギリギリ置けるくらいのスペース。docomo電波は1〜2本入り、最低限の通信もできて助かりました。

午後2時ごろにご飯を食べ、少し横になったら気付かぬうちに爆睡。よほど疲れていたのかと感じます。

夕方6時すぎには辺りが暗くなり始めました。お腹はそこまで空いてなかったけれど、ビールと酎ハイで乾杯!Tさんに「ビール持ってきたの!?」と驚かれつつ喜ばれました。僕の中ではガソリンみたいなものです(笑)。エネルギー補給を兼ねて晩御飯を簡単に済ませました。

星も月も見えない真っ暗な樹林帯。耳を澄ませば、シカの鳴き声がこだまし、上空を飛ぶ飛行機の音だけが現実を思い出させてくれました。

一人だと静かすぎて怖い感じがしますが、二人での登山は心細さが和らぎます。静かな森の夜に包まれて眠りにつきました。

【DAY2】笊ヶ岳アタック〜下山

桧横手山〜笊ヶ岳(コースタイム3:00→実際のタイム 2:30)

夜中、テントを打つ雨音で何度か目を覚ましましたが、強く降ることはなく一安心。

朝2時、目覚ましで起床。眠い目をこすりながらバーナーに火をつけ、お湯を沸かします。ここでも「水のありがたさ」を実感しました。水がなければご飯も食べられないし、湯も沸かせません。担ぎ上げた水は本当に大切で、一滴も無駄にできません。

この日の朝ごはんは、フリーズドライの雑炊と味噌汁、そしてスープ春雨。温かいものを口にすると、不思議と体が動き出す気がします。

桧横手山にテントを張ったことで、笊ヶ岳へは軽装で挑めます。これが大きなメリット。水とウインドブレーカー、レインウェアなど最低限の装備だけを詰めたアタックザックで出発しました。

笊ヶ岳には6時に到着したい。そのために逆算し、朝3時に行動開始。ヘッドランプの明かりを頼りに、暗闇の登山道を登ります。もちろん道は急登。

黙々と歩くこと約1時間、ようやく布引山に到着しました。

樹林帯に囲まれた道でも、5時を過ぎると空が白みはじめ、次第に周囲が見えてきます。布引山から笊ヶ岳まではさらに1時間。いったん大きく下ってからの登り返しが待っています。

中間点のコルに出ると、雲の間から笊ヶ岳がうっすらと姿を現しました。まだ遠くにそびえ立ち、その大きさに圧倒されます。

そして5時半近く、東の空が赤く染まりはじめました。ちょうどそのタイミングで、富士山のシルエットとともに日の出が顔を出す瞬間に立ち会うことができました。

日の出の余韻に浸ったあとは、いよいよ笊ヶ岳アタック。布引山からコルを経て、最後の登りをこなすと、約20分で山頂に到着しました!長かった道のりも、2日目の軽装アタックだったおかげで体力的にはまだ余力あり。

しかし、山頂に着いた時には周囲はすっかりガスに覆われてしまい、景色はゼロ…。さっきまで見えていた富士山も、南アルプスの名峰たち(聖岳、赤石岳、悪沢岳、鳳凰三山など)もすべて隠れてしまいました。もし晴れていれば大展望だっただけに、これは正直残念。

それでも標柱の前で記念撮影をし、30分ほど山頂で休憩。行動食をかじりながら「やっと着いたなぁ」としみじみしました。

本当は小笊まで足を延ばす予定でしたが、このガスの状況と、なにより下山の長さを考えて断念。名残惜しい気持ちもありましたが、山頂をあとにしました。

笊ヶ岳〜下山(コースタイム7:00→実際のタイム 6:55)

山頂での喜びを胸に、いよいよ長い下山へ。

まずは布引山までの登り返し。50分ほどで布引山に到着。山頂の北側には泊まる予定だった幕営可能な平坦地がありました。

ここで現れたのが「布引崩れ」と呼ばれる巨大な崩壊地でした。南側が蟻地獄のように崩れていて、そのスケールに圧倒されます。実は登ってくる途中では真っ暗で気づかなかったんですが、こんな危険な崩壊地のすぐ横を通っていたなんて…と振り返ると少しゾッとしました。

稲又山や青薙山の姿は見えましたが、他の南アルプスの山々は雲に隠れてお預け状態。

それでも、崩壊地近くにはトリカブトが群生していて、花を眺めながらの下山はちょっと癒されました。

布引山から約1時間。桧横手山に戻ると、テントが待っていてくれました。

撤収と休憩を済ませ、9時50分に本格的な下山開始です。

久々に背負う大型ザックは、荷物が減っているとはいえやはり重く、疲労も溜まっていて前腿の痛みがひどく、踏ん張りが効きません。同行のTさんも膝と腿が限界で、横向きや後ろ向きで歩かないと厳しい場面もありました。

それでも初日はつらくて見られなかった周囲の自然を、ようやく味わえる余裕が出てきました。キノコ、赤く色づくマムシダケ、南アルプスらしい苔むした木々、栗…。花は少なかったですが、アキノキリンソウが群生していました。

山ノ神まで戻って休憩。実は初日の序盤から靴擦れがひどく、ここではもう限界を超えていました。それでも九十九折の急坂を下り続け、前腿が悲鳴を上げます。「膝が笑う」とはこのことだと、身をもって実感しました。

広河原へは約40分。

水はギリギリ残り0.2Lで到着。計算通りで、脱水せずに済んだのは本当に大きかったです。水の計画は命綱だと改めて思い、計算がぴったりハマって、「してやったり」でした。

そして最後の難所、渡渉。

行きと同じポイントで、まず空身で私が渡り、ザックをひとつずつリレー。最後にTさんが渡る作戦でした。見事に成功!足が限界の状態で重荷を背負って渡らずに済み、安全にクリアできたのは大きな達成感でした。

そこから老平登山口までの「アトラクション」のような吊り橋や梯子を黙々とこなし、広河原から約2時間でゴール!

駐車場に着いた瞬間、二人とも車の前でへたり込みました。

「帰って来れてよかった」

その一言に尽きる山行でした。

登山を終えて数日後

下山後3日間は、普通に歩けないほどの筋肉痛が続きました。特に前腿の痛みは長引きましたが、それと同時に大きな達成感と充実感もありました。

一方で日を重ねるごとに「やはり笊ヶ岳からの展望を見ておきたかった」という気持ちが強く残りました。特に、小笊越しの富士山が見れなかったのは心残りです。

加えて今回の登山は余力が全くなく、「登ったけど、体力的には完敗」という結果でした。

悔しさもあるので、天気の良いときに必ずリベンジしたいと思っています!

その際は老平からではなく、別の登山ルート──例えば椹島から登るルートも検討したいです。ただ、すぐには行く気にはなれません。さらに体力をつけて。早くても2年後くらいになるでしょうか(笑)。

笊ヶ岳登山の注意点まとめ

笊ヶ岳の登山を終えて、次に挑む方へ向けて注意点をまとめました。

実際に行って強く実感したことばかりです。

- 往復16時間半。天気の良い日を選びましょう。

- 日帰りの場合は、5〜8月に日の出前から登るのが◎。

- テント泊の場合、水場は広河原しかないため、水をすべて担ぎ上げる必要があります。

- 幕営地は以下の4ヶ所です。

- 広河原(右岸側)

- 桧横手山(山頂周辺)

- 布引山(山頂周辺)

- 笊ヶ岳(山頂直下)

- 広河原の渡渉は水量に注意。場合によってはサンダルで歩いて渡る覚悟も必要です。

- ルートファインディングの技術がないと簡単に道迷いするため要注意。

- 下山時も長丁場の急な下りが続き、足に大きな負担がかかります。

まとめ|次に登る方へのアドバイス

笊ヶ岳は日本二百名山であり、山梨百名山のひとつ。目指す登山者も多い人気の山です。

当然ながら体力と技術が求められます。それらが不足している場合は、力をつけ、技術を磨いてから挑むべき山です。

実際に毎年、遭難や救助のニュースが出る山でもあります。生半可な気持ちで挑むのは絶対にやめてください。

しかし、覚悟を持って挑めば必ず応えてくれる山です。山頂での眺めは、それまでの苦労と疲労を一気に癒してくれることでしょう。

この記事が笊ヶ岳登山の参考になれば嬉しく思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました!

⬇️日本アルプス・紅葉見頃カレンダー:紅葉登山の参考にしてくださいね!

⬇️日本アルプス・山小屋まとめ:営業期間は必ず確認してくださいね!

⬇️涸沢カール紅葉登山:一度は見たい!涸沢の紅葉と奥穂高岳

⬇️雲取山・飛龍山テント泊縦走:紅葉とご来光を楽しむ

⬇️石鎚山・紅葉登山:朝駆けで行く土小屋コース

⬇️富士山日帰り登山完全レポ:2025年の富士登山です!(プリンスルート〜大砂走り)

コメント